はじめに

建設業において、元請会社(工事を依頼する側)と下請会社(工事を請け負う側)の間で行われる「見積作成」は非常に重要な手続きです。

特に、見積期間に関するルールは建設業法によって定められており、これを守ることが元請会社・下請会社双方にとって非常に重要です。

この記事では、工事会社の経営初心者の方にもわかりやすく、見積期間に関する基本的な情報を解説します。特に、見積期間の定義や規定、元請会社と下請会社の責任についても触れていきます。 適切な見積期間を確保することが、トラブル回避や働き方改革、公正な取引に繋がります。ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 1.見積期間とは何か

- 2.見積期間の日数ルール

- 3.見積期間の日数の数え方

- 4.見積期間を短縮できるケース

- 5.内訳と明細の重要性

- 6.元請会社と下請会社、それぞれの役割と責任

ー元請会社の責任

ー下請会社の責任 - 7. まとめ

見積期間とは何か

見積期間とは、下請会社に設けられる、見積書を作成し提出するまでの猶予期間のことです。元請会社は見積依頼を出す際、法令遵守のもと、下請会社に対して適切な見積期間を設けなければなりません。

見積期間には建設業法によって、工事の請負金額に応じた基準が設けられており、適正な見積を行うための時間的な余裕が定められています。

例えば、小規模な工事であれば見積期間は短く、大規模な工事にはそれなりに長い見積期間が定められています。

見積期間は元請会社と下請会社の双方にとって重要です。

元請会社側では、見積が適正であるかどうかをしっかりと確認し、予算とスケジュールに合った内容であるかを判断するために、ある程度の準備期間が必要です。

一方で下請会社側は、工事内容を正確に把握し、適正な材料費や人件費を算出し、リスクや予想外の事態の考慮して見積を作成するためには、一定の時間が必要です。加えて、建設業法では工事の工程ごとの作業やその準備に必要な日数など、細かい項目を明記すべきとされています。

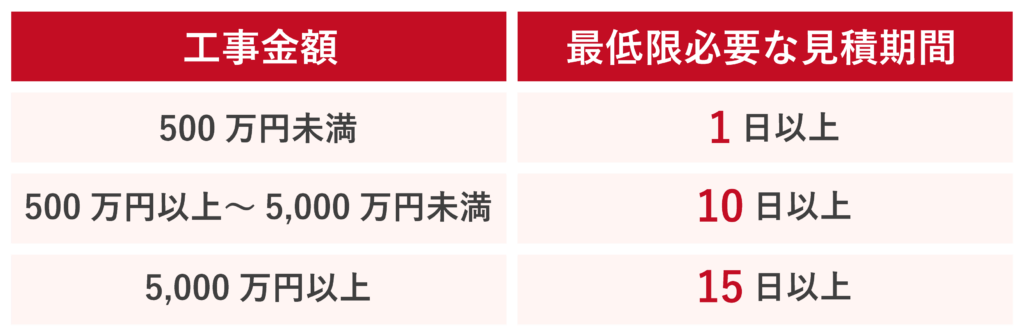

見積期間の日数ルール

建設業法では、工事の請負金額によって、最低限必要な見積期間を以下のように定めています。

例えば、600万円の工事であれば、最低でも10日間の見積期間が必要です。金額に比例して見積期間が長くなるのは、工事内容が複雑になり、詳細な準備が必要になるためです。特に大規模な工事になると、下請け業者との調整や現場調査が必要となり、その分、見積には時間を要します。

見積期間の日数の数え方

見積期間の1日目は、見積依頼を受けた日の翌日からカウントします。

見積依頼の際、元請会社は工事内容、工期、支払条件や使用資材など、契約に必要な情報をできる限り具体的に提示することが望ましいです。また、地盤沈下などの工期に影響を与える事象に関する情報は契約締結前の事前提供が求められます。

見積期間は「暦日」で数えられます。これはカレンダーの日数をそのまま計算する方法であるため、土日や祝日も見積期間に含める場合があります。そのため見積依頼を受ける際に下請会社は注意が必要です。

元請会社には、下請会社の負担軽減などの観点から、以下のことが推奨されます。

- 余裕のある見積期間の設定

- 営業日ベースで見積期間を定めること

見積期間の日数を正確にカウントすることは、計画的に工事を進めるための基礎となります。

例えば、工期の遅延を防ぐために見積期間の短縮が認められる場合でも、その短縮は法的に許容される範囲内で行わなければなりません。これには正確な日数の把握が不可欠です。

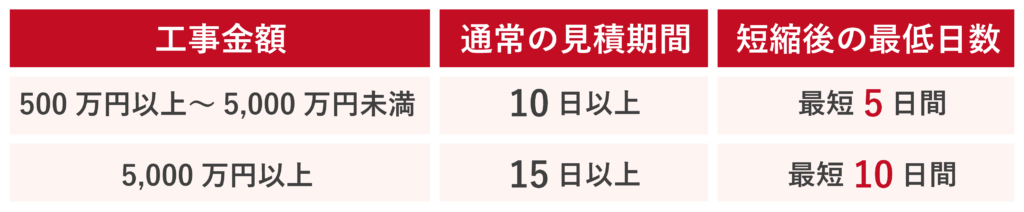

見積期間を短縮できるケース

通常、見積期間は一定のルールに従って定められていますが、やむを得ない事情がある場合に限り短縮することが認められることもあります。例えば、自然災害などの不可抗力や、急な工事変更が発生した場合には見積期間を短縮できることがあります。

重要なのは、「急いでいるから短縮してほしい」などの、元請会社の都合による一方的な理由では違反となる可能性があるということです。

この点については、特に慎重に対応することが求められます。なぜなら、見積期間を無理に短縮すると、見積の精度が落ちてしまい、結果的に工事が遅れたり予算をオーバーしてしまうリスクが高まるからです。そのため、見積期間を短縮する際には、急を要する理由がしっかりと説明できることが大切です。

内訳と明細の重要性

見積書はただ金額を並べるだけでは不十分です。正確な内訳や明細が記載されていることが非常に重要です。具体的には、以下の内容が必要です。

- 工事内容:どんな作業が行われるかを詳細に記載

- 使用する材料の種類や数量:使用する材料の種類や数量、単価など

- 各項目の金額:人件費、材料費、諸経費などの詳細

これらの情報が明確に記載されていない場合、後々トラブルの原因になりかねません。元請会社が見積内容を十分に理解し、納得した上で契約を進めるためには、内訳の透明性が欠かせません。見積書は契約を結ぶ前の重要な書類ですので、双方の信頼関係を築くためにも、内訳が詳細であることが求められます。

元請会社と下請会社、それぞれの役割と責任

見積におけるトラブルを避けるためには、元請会社と下請会社がそれぞれの役割と責任を果たすことが不可欠です。元請会社側は工事内容や希望納期、予算などを正確に伝える必要があります。また、下請会社側はその情報を基に、適切な見積を行い、内訳を明確に示すことが求められます。

元請会社の責任

- 工事内容や希望納期、予算、支払い条件などを正確に伝える:

元請会社は工事の目的や契約内容を具体的に伝えなければ、下請会社が見積に必要な情報を正確に把握することができません。 - 図面や仕様書を準備する:

元請会社は、下請会社が正確な見積を作成できるように、契約締結前までに詳細な図面や仕様書を準備することが求められます。

下請会社の責任

- 指定された期間内に見積書を提出する:

下請会社は、法律に定められた見積期間内に見積書を提出しなければなりません。 - 内容や内訳を明記する:

見積書には、工事内容、材料、金額、工期など、詳細な内訳が必要です。これをしっかり記載し、元請会社が比較しやすいようにすることが重要です。

まとめ

建設業法に基づく見積期間のルールをしっかり理解することは、工事契約におけるトラブルの防止、品質の確保、そして信頼関係の構築に繋がります。見積期間を守ることで、業務がスムーズに進み、双方にとってメリットが生まれます。

- 見積期間は工事の金額に応じて法律で決まっている

- 土日祝日もカウント対象(=暦日)

- 元請会社・下請会社それぞれに守るべき責任がある

- 緊急時には短縮できるルールもある

「知らなかった…」では済まされないのが法律です。しかし、理解しておけば、見積業務が格段にスムーズになります。見積プロセスを定期的に見直し、必要な情報を整理して、より良い業務運営を行いましょう。

参考文献:https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/pdf/03_setsumeishiryo/rousaihoureijyunnsyu.pdf

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

コメント