はじめに

建設業における見積や原価管理は、工事の粗利を左右する非常に重要な作業です。しかし、粗利最大化のためには、費用の構成要素と計算方法をしっかりと理解しておく必要があります。その中でも「材工(ざいこう)」と「手間(てま)」は、非常に重要な考え方です。

この2つを混同してしまうと、最終的な工事費用が予定より大幅にオーバーしてしまったり、元請会社と協力会社のトラブル発生に繋がってしまったりする可能性があります。

この記事では、「材工」と「手間」の基本的な理解を深め、さらにこれらを管理する上で注意すべきポイントを紹介します。実務に即した知識を得ることで、工事会社の経営管理がより効率的になることを目指します。

目次

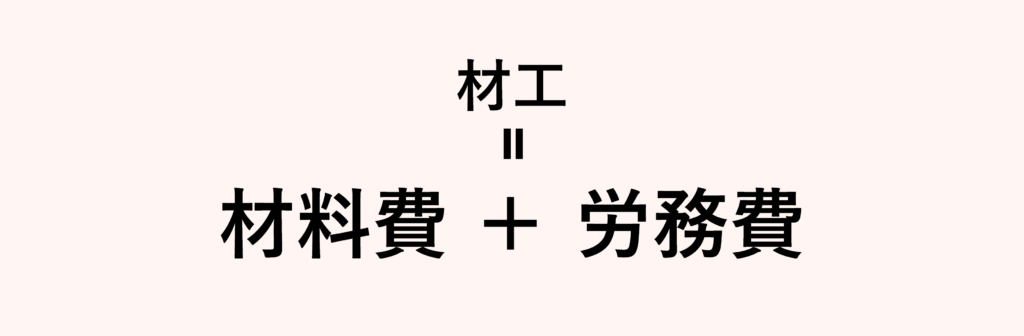

「材工」とは?

「材工(ざいこう)」は、建設工事における基本的な費用項目であり、非常に重要な部分を占めています。材工とは、建設現場で必要な材料費と、それを施工するために必要な労務費を合わせたコストを指します。

材工の内訳

1. 材料費

材料費は、工事に使う物品や資材の費用です。例えば、コンクリート、鉄鋼、木材、セメント、さらには必要な工具や機材など、工事に使われる全ての物品がこのカテゴリに含まれます。

材料の選定や仕入れ価格は、工事費用に大きな影響を与えます。なぜなら、材料は工事原価の中でも比重が大きく、品質や価格によっては総コストだけでなく工期にも影響を及ぼすためです。安価な材料を選べば初期費用は抑えられますが、品質が低い場合は後々の補修や再施工が発生し、結果的にコストが増えるリスクがあります。逆に高品質な材料を選定すれば、耐久性が高まり長期的なメンテナンス費用を抑えられるなど、材料の選び方ひとつで“工事の採算”が左右されるのです。

材料費をいかに効率的に管理するかが、工事のコスト削減に直結します。

2. 労務費

労務費は、現場で働く作業員に支払う費用です。作業員の給与や時間単価がこれに該当します。労務費は工事の内容や規模によって大きく異なるため、工事の進行や現場の規模に合わせて、どれだけの作業員が必要かを正確に見積もることが求められます。

材工の原価計算方法

材料費と労務費を合わせた材工の計算は、非常にシンプルです。例えば、足場工事を行う場合、必要な材料(足場用パイプ、足場板など)の購入費用が100万円、作業員の労務費が80万円だとすると、材工の合計は180万円となります。この費用を基に、最終的な工事費用(=材工に現場管理費や経費などを加えたもの)を算出することになります。

材工の重要性と誤解

「材工」を正しく算出するためには、材料費、労務費の両方を考慮する必要があります。

しかし、材料費だけを重視してしまう工事会社もいます。実際には作業の難易度や時間に応じて労務費が大きく変動するため、労務費を意識せずに見積を立てることは非常にリスクが高いです。

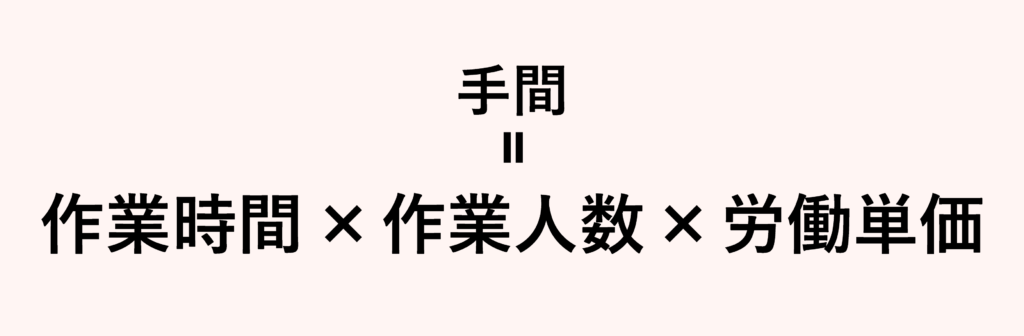

「手間」とは?

「手間」とは、工事にかかる人の労働コスト、いわゆる「労務費」を指します。

単に“作業の時間や労力”という意味だけでなく、作業員の人数・作業時間・労働単価などをもとに算出されます。

手間の内訳

1. 作業時間

作業時間は、各作業にかかる時間の総量を指します。

例えば、同じ足場の設置でも、作業範囲の広さや段数の違いによって必要な時間が大きく変わります。

手間を正確に見積もるためには、単純な作業量(作業面積や数量など)に基づいて、どの程度の時間が必要かを事前に算出することが重要です。

2. 作業人数

作業に必要な人数も手間に影響します。特に、工期が短い場合や複雑な作業が必要な場合、通常より多くの作業員を投入することになります。また、作業員のスキルや経験によっても、作業効率が大きく異なります。そのため、作業員の手配や、作業人数の調整も重要な要素となります。

3. 労働単価

手間を金額に換算する際の基準となるのが「労働単価」です。これは、作業員1人が1日(または1時間)働いた場合に発生するコストを意味します。

職種や地域、技能レベルによって単価は異なり、見積時にこの設定を誤ると実際の原価と乖離が生じ、粗利を圧迫する原因になります。

4. 作業難易度

作業の難易度は手間に直接的な影響を与えます。例えば、狭い場所や高所での作業、精度が求められる施工などは、集中力や技術、時間を要し、結果的に手間が増えます。

また、難易度の高い作業では、熟練した職人や特別な道具が必要となる場合があるため、同じ時間でもコストが上がる傾向にあります。

手間の原価計算方法

手間の計算方法は、「作業時間×作業人数×労働単価」で算出するのが基本です。例えば、作業員5人が100時間作業を行う現場で、1人あたりの労働単価が20,000円だった場合、手間の合計は約100万円となります。手間は作業量だけでなく、現場条件や職人のスキル、労働単価の設定によっても大きく変動します。

手間を見積もる際の注意点

「手間」を見積もる際は単に作業時間を積み上げるだけでなく、「どんな条件で・どんな人が・どの程度のスピードで行うのか」まで考慮することが大切です。

また、しばしば見落とされがちなのが、作業に必要な準備作業や後片付けも作業時間に含まれることです。具体的には、機材の設置、作業員の移動、資材の調達などです。これらを適切に考慮しない場合、実際の作業が遅れて追加費用が発生する可能性があります。

材工・手間の原価計算方法まとめ

材工と手間を正確に計算することは、工事の見積作成において非常に重要です。材工は材料費と労務費を、手間は作業時間と作業人数を基に算出します。

材工の計算

材料費と労務費を合算することで、材工を計算します。例えば、足場工事の場合、材料費が100万円、労務費が80万円であれば、材工は180万円です。この金額が基本のコストとなり、見積に反映されます。

手間の計算

手間は作業時間 × 作業人数 × 労働単価で計算します。例えば、1人あたりの労働単価が20,000円、5人が100時間作業した場合、手間の合計は「100時間 × 5人 × 20,000円」= 約100万円 となります。

元請会社と協力会社、双方が意識すべき注意点

「材工」と「手間」は、管理によっては現場のコストや段取りに影響を与えます。どちらか一方の責任ではなく、元請会社と協力会社同士が協力して管理するべき項目です。

品質とコストの両立を意識した情報共有

「材工」や「手間」を管理する上で特に重要なのは、材料の品質・数量・単価、そして作業時間に関する事前の情報共有です。

元請会社は、使用する材料の仕様や品質基準を明確に伝える責任があります。一方で、協力会社は、現場の実情を踏まえた「施工しやすい材料」や「作業効率を高める方法」などを提案し、コストと品質のバランスを取る協議を行うことが大切です。

例えば、少し高価でも作業効率が上がる材料を選ぶことで作業時間などを減らし、結果的にコストを削減できる場合もあります。こうした判断を現場レベルで共有できる体制を整えることが、無駄なコストを防ぐ第一歩です。

契約書での「材工」と「手間」の明確化

契約書において、「材工」や「手間」に関する項目を具体的に定義しておくことは、後のトラブル防止に直結します。

特に、以下のような点を明文化することが重要です。

- 材料費の負担区分(支給材か、協力会社側が手配するのか)

- 手間の算定方法(人数・時間単価・追加作業の扱いなど)

- 変更・追加作業が発生した場合の費用計上ルール

これらが曖昧だと、「材料をどちらが用意するのか」「追加作業の分は誰がどれだけ支払うのか」といった費用負担に関するすれ違いが生じやすくなります。

契約段階で、「材工」なのか「手間」なのか、またこれらをどのように扱うのかを明確にし、双方の認識を揃えることが、信頼関係の基盤となります。

工程を止めないための進捗管理

材料の納期が遅れれば作業が進まず、予定していた作業日数や人数が増えることでコストが上がる可能性があります。

そして、作業が遅れてしまえば次の工程や材料の手配に支障が出て、結果的に全体の段取りが崩れることもあります。

そのため、「材工」や「手間」のどちらにおいても、元請会社と協力会社の双方で、材料の状況(納期・在庫・品質)や作業の進捗(人数・作業時間・工程)を正確に把握し、必要に応じて工程を見直すことが重要です。

元請会社は、定期的に進捗報告を受けて全体のスケジュールを管理し、協力会社は、現場での変更や遅れを早めに共有することで、無駄なロスを防ぐことができます。

「材工」でも「手間」でも、現場で発生する変化に即対応できるような徹底した進捗管理が、コストの膨張を防ぐポイントです。

まとめ

工事の粗利は、見積段階のわずかな判断で決まります。

「材工」と「手間」を正しく区分し、数字で把握できるようになれば、赤字リスクを減らし、安定した経営に一歩近づきます。

もし現状、

- 材料費や労務費の内訳が曖昧

- 見積と実績にズレがある

- 現場ごとの粗利が把握しきれていない

といった課題がある場合は、今こそ原価管理の仕組みを見直すタイミングです。

現場単位で「材料費」や「労務費」、「外注費」を分けて集計するだけでも、どこでコストが膨らんでいるのかが見えるようになります。

“感覚頼りの管理”から“数字で見える管理”へ。材工・手間の違いを正確に捉え、現場ごとに数字を積み上げていくことで、無理なく粗利を守れる体制を築いていきましょう。